2024年11月3-4日,中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专委会年会于在南京林业大学新图书馆成功举办。本次年会深入贯彻生态文明思想,积极响应习近平总书记在《以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化》中的重要指示,未来五年是美丽中国建设的关键时期,需深入贯彻生态文明思想,坚持“绿水青山就是金山银山”理念,将美丽中国建设作为民族复兴的重要任务,以高品质生态环境推动高质量发展。

本次年会由中国城市科学研究会指导,南京林业大学和中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专委会主办,南京林业大学艺术设计学院与风景园林学院承办,吸引了来自江苏省住建厅、江苏省林业局、江苏省风景园林协会,中国科学院、北京大学、清华大学、武汉大学,复旦大学、同济大学、南京大学、东南大学、南京林业大学、北京师范大学、北京建筑大学、苏州大学、南京农业大学、华中科技大学、浙江大学、华南理工大学、哈尔滨工业大学、西北农林科技大学、中国建筑研究院、美国密歇根大学、美国国家工程院、英国皇家工程院等80余所国内外高校、科研院所、企业的170多位专家学者共同参与。

会议以“多学科协同助力城乡韧性设计”为主题,聚焦生态设计、气候变化适应、社会创新、区域生态设计和公共健康等领域的新理念和新实践。会议共设立1个主论坛和7个分论坛,线上直播与线下活动同步展开,共有来自全国的6000余位专家学者、企业代表和学生们共同参与,其中线下会场内1000余人,线上会场内5000余人。

年会现场

11月3日上午的主论坛聚焦景观学的多学科融合,探讨了构建新时代人与自然和谐共生的关系,共有开幕式致辞、颁奖典礼、特邀报告、展览参观和主旨报告等5个议程。开幕式由南京林业大学副校长张晓琴教授主持。

张晓琴副校长主持

江苏省住房和城乡建设厅副厅长陈浩东在致辞中指出,党的二十届三中全会对美丽中国建设提出了新要求,强调高品质生态环境对高质量发展的支撑作用。他提到,江苏省将“公园里的城市”作为美丽中国的江苏表达,凸显园林绿地在绿色发展中的基础性作用。江苏省住建厅通过“乐享园林”活力空间、口袋公园、城市绿道等项目,积极推进美丽江苏建设,努力满足市民日益增长的健康需求。

陈浩东副厅长致辞

南京林业大学校长勇强教授表示,南京林业大学始终以服务国家生态文明建设为引领,在风景园林学、设计学等相关学科领域积淀深厚,致力于推动人与自然和谐共生的美丽中国建设。他强调,景观学和景观设计行业面临新的发展机遇,需要在多学科融合背景下突破学科壁垒,整合生态和设计力量以实现高质量发展。他期待加强政产学研合作,形成绿色发展合力。

勇强校长致辞

中国城市科学研究会副理事长、景观学与美丽中国建设专委会主任、北京大学建筑与景观设计学院院长、美国艺术与科学院外籍院士俞孔坚教授从国际视角分析了景观设计在生态保护中的关键作用。他指出,海绵城市和基于自然的设计能有效应对气候变化,尤其在中国多样的地理环境中具有重要意义。俞教授强调,融合传统智慧与现代科技的生态方法可以提升城市的韧性和可持续性,改善排水系统,并减少自然灾害的影响。

俞孔坚教授致辞

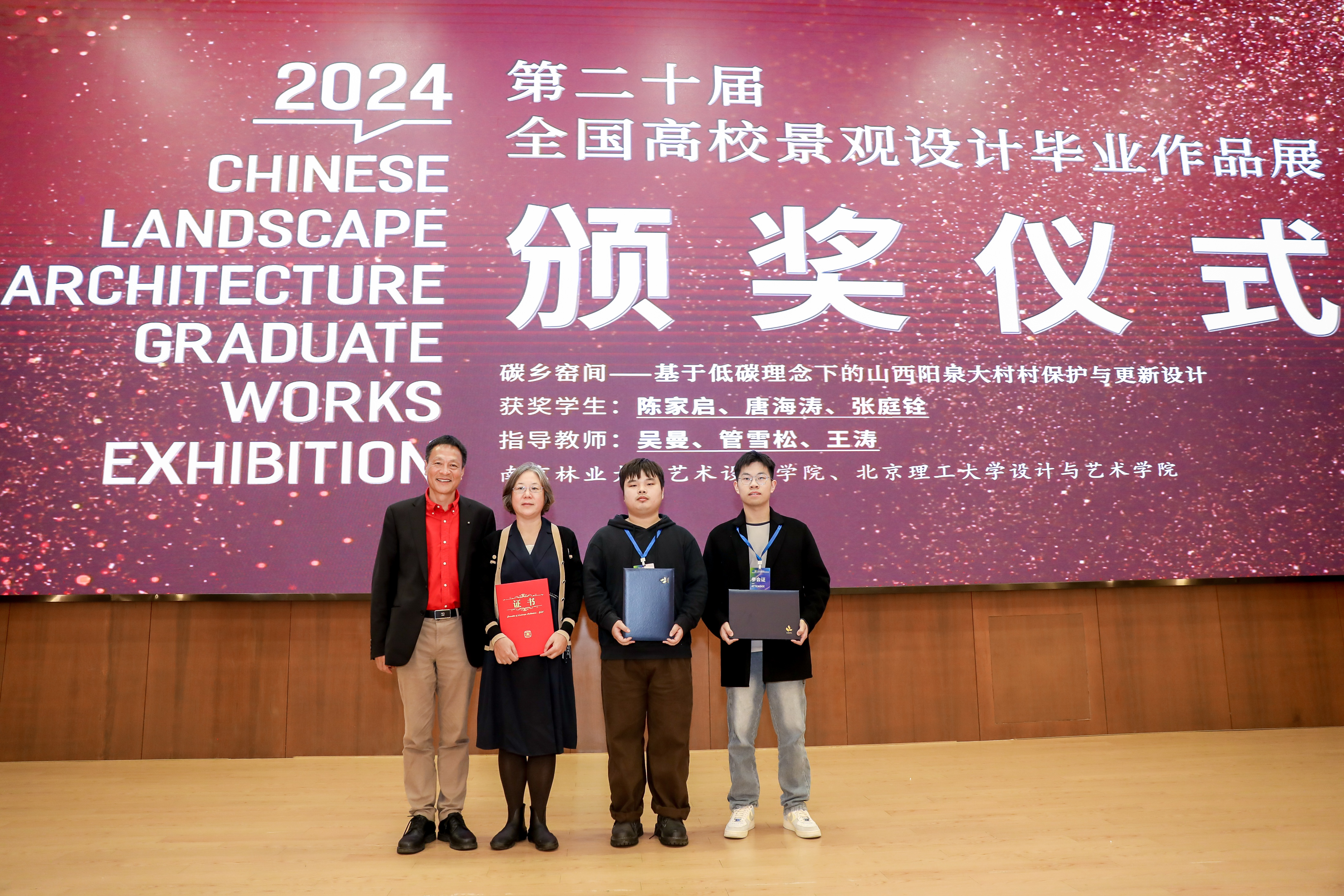

开幕式后,全国高校景观设计毕业作品展和优秀青年设计师颁奖典礼隆重举行。六组团队和个人凭借其独树一帜的创新设计理念及卓越的实践成果荣获奖项,彰显了青年设计师群体在景观设计领域的非凡潜力与创造力。与此同时,重庆纬图、浙江安道和基准方中等企业因其在设计教育领域的杰出贡献,被授予“设计教育贡献奖”。颁奖嘉宾包括北京大学建筑与景观设计学院院长俞孔坚教授、副院长王志芳教授,江苏省风景园林协会秘书长张晓鸣,南京林业大学艺术设计学院院长祝遵凌教授等,共同见证了青年设计人才在景观设计进步中的重要作用和辉煌成就。

颁奖典礼现场

接下来的特邀报告议程,汇聚了全球知名专家的前沿观点,涵盖气候变化、城市基础设施、林草协同发展和社会责任设计等议题。特邀报告由北京大学建筑与景观设计学院副院长,中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专委会秘书长王志芳教授主持。

北京大学建筑与景观设计学院副院长,中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专委会秘书长王志芳教授

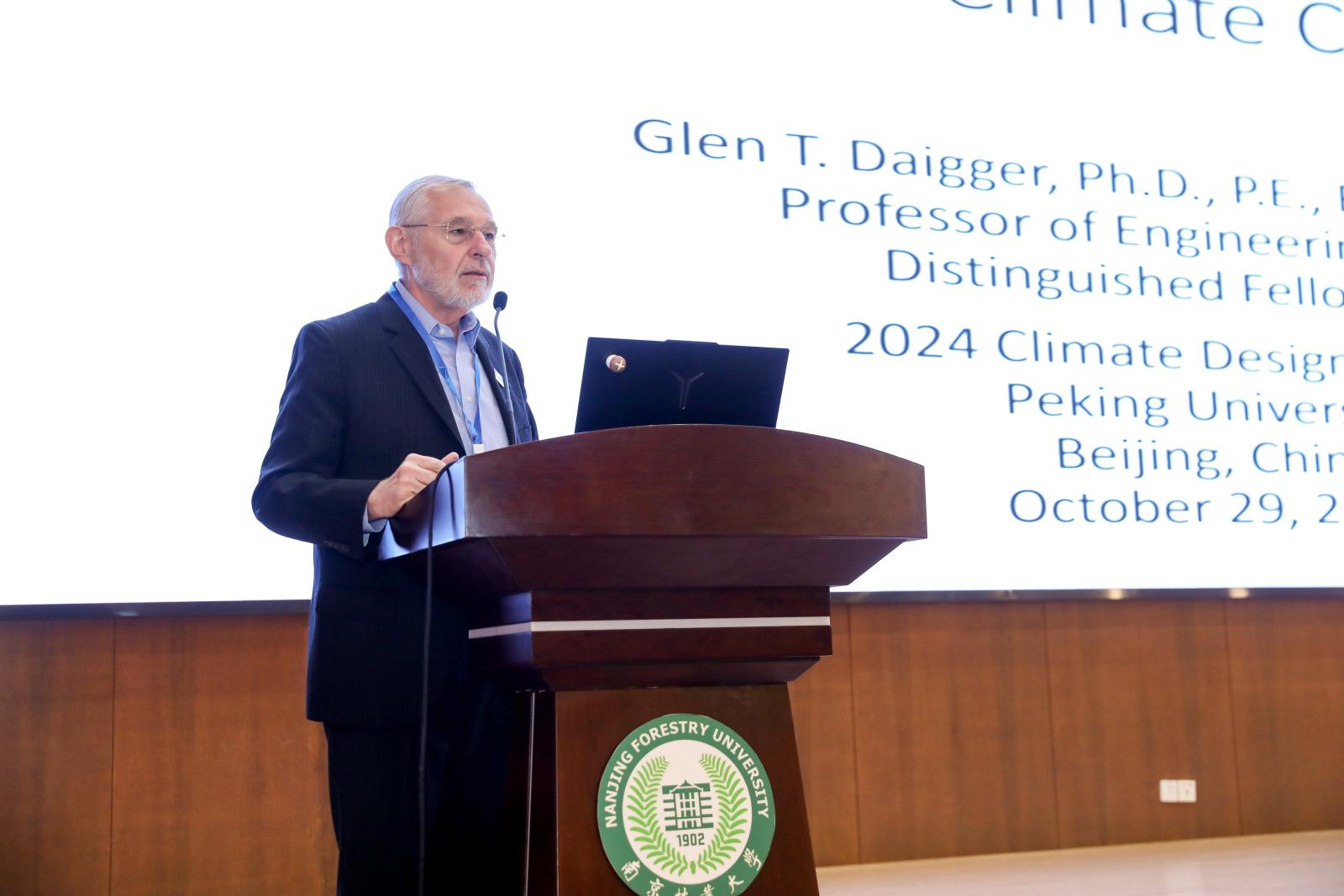

美国国家工程院院士,中国工程院外籍院士,密歇根大学Glen T. Daigger教授强调了水资源管理的三大优先事项:避免水资源压力、提高资源效率和普及水与卫生服务。他提出将“海绵城市”与“一体化水管理”结合,利用本地水资源、增强生态系统韧性。

Glen T. Daigger教授发表演讲

英国皇家工程院院士Peter Head教授探讨了气候变化对城市基础设施的挑战,提出集成能源、水资源、交通等系统的方法,以实现气候变化的缓解和适应,强调自然解决方案在生态文明建设中的关键作用。

Peter Head教授发表演讲

中国工程院院士、南京林业大学曹福亮教授分享了林草协同发展的科技创新路径,提出构建综合科技体系,以应对生态系统的保护和修复,推动碳排放达峰与碳中和目标。他通过智慧林草、精准施肥等技术提升生态系统服务,为美丽中国建设贡献力量。

曹福亮院士发表演讲

美国库珀·休伊特国家设计博物馆策展人Cynthia E. Smith则从社会责任设计角度出发,倡导在设计中融入跨学科合作和多元文化,推动社会正义与生态平衡。她呼吁设计界广泛听取社区声音,为气候变化带来可持续的设计解决方案。

Cynthia E. Smith发表演讲

在中午的展览参观环节中,“月之暗面”南京林业大学艺术硕士跨领域设计展备受与会嘉宾瞩目。展览围绕中国探月工程的伟大成就,从交叉学科的角度展开对月球环境的设计研究,展示了南林设计学创新教育的最新成果。俞孔坚教授以及外籍院士们对展览表现出极大的兴趣,高度肯定了南京林业大学艺术设计学院在跨学科人才培养和创新能力提升方面的所取得的显著成就,并赞扬了其在推动设计学科发展与实践探索中的不懈努力和积极贡献。

艺术设计学院曹磊教授向专家们介绍展览作品

与会嘉宾参观“月之暗面”设计展

在下午的主旨报告环节,与会嘉宾分别就各自的研究领域和专业视角展开了深入探讨,聚焦景观设计与城市规划在应对气候变化、城市更新及生态环境保护中的创新实践。本环节由南京林业大学艺术设计学院院长祝遵凌教授和风景园林学院院长邱冰教授共同主持。

祝遵凌教授主持

邱冰教授主持

北京建筑大学副校长李俊奇教授在演讲中提出了城市排水系统与景观融合的挑战与机遇。他指出,未来城市排水系统需在高效排水的基础上,兼顾生态和景观功能,以实现多功能融合的可持续发展。

李俊奇教授发表演讲

中国建筑标准设计研究院董事长李存东讨论了景观主导的多专业一体化设计思路。他指出,随着城市化进程的加速,景观设计需要与其他专业协作,推动城市基础设施的整合和功能优化,提升整体空间的生态与社会效益。

李存东董事长发表演讲

江苏省住房和城乡建设厅园林绿化处于春处长介绍了园林绿化行业在城市更新中的转型与发展趋势。她指出,随着国家对城市高质量发展的需求,园林绿化在生态环境提升和公共健康方面的作用愈加重要。

于春处长发表演讲

清华大学建筑学院谭纵波教授提出了城市更新的“表”与“里”分析框架,指出城市更新包含深层次的社会、经济和文化变革。他强调,从“表”的空间现象逐步深入到“里”的本质,以实现真正可持续的城市发展。

谭纵波教授发表演讲

南京大学城市安全发展研究中心主任翟国方教授分享了应对气候变化带来的城市雨洪灾害的韧性策略。他指出,随着极端天气频发,城市需将韧性概念融入规划,构建早期预警系统并加强部门协调,以减少灾害损失。

翟国方教授发表演讲

东南大学建筑学院孙世界教授在旧城更新中提出了多样化消费场景设计的重要性。他指出,随着存量发展成为城市更新的主流,互联网和信息化推动了旧城消费空间的内生发展与功能提升,实现了人文景观的创新转型。

孙世界教授发表演讲

哈尔滨工业大学建筑学院吴松涛教授探讨了黑土生态保育的关键问题。他指出,黑土资源对国家粮食安全和生态系统的维持至关重要,通过多学科协作,建立生态安全格局和保育单元,以推动黑土资源的可持续利用和生态系统的稳定。

吴松涛教授发表演讲

山水比德集团董事长孙虎探讨了景观设计中的自然韧性和社会韧性,强调在设计中融合山水文化与现代科技,增强城市与自然的共生关系。他提出“重塑人与自然的连接”的理念,通过生态恢复和景观叙事提升环境适应性与人文情怀。

孙虎董事长发表演讲

浙江安道设计股份有限公司执行总裁赵涤烽提出“目的地思维”下的场景塑造策略,强调设计不仅是空间的构建,更是场景体验的营造。他以海岛复兴项目为例,指出通过自然与文化的结合,可以打造独特的体验空间,提升区域吸引力和可持续发展潜力。

赵涤烽总裁发表演讲

11月4日,本届年会的七场专题分论坛同步举行。嘉宾们围绕气候变化适应性景观规划、城市绿色空间对公共健康的促进作用、多学科协同助力城市生态系统服务与健康人居等前沿课题展开了深入讨论,分享科研成果和实践案例,为美丽中国建设提供了跨学科合作的丰富思路和实践启示,进一步推动了景观学科与行业的创新与融合。

第一分论坛以“前沿创新成果与未来展望”为主题,由东南大学建筑学院周详副教授主持。武汉大学城市设计学院 罗巧灵教授分享了国土空间规划背景下的生态保护重要性评价方法,结合水动力模型,明确了江夏区的生态保护重点区域。复旦大学环境科学与工程系研究员余兆武探讨了干湿过渡区植树造林的碳存储潜力与阈值,为全球该区域的碳去除规划提供了科学依据。福州大学建筑与城乡规划学院 洪婷婷教授提出了基于生态系统适应性的城市防灾规划框架,提升城市在应对气候变化中的抗灾韧性。东南大学建筑学院 周详副教授以苏州园林为例,提出了遗产阐释的多元认知构建,丰富了遗产保护的公众化与社会化视角。北京师范大学环境学院 刘耕源教授分析了生态产品市场化定价机制,强调了产权界定与市场化机制在实现生态产品价值中的关键作用。

第一分论坛现场

第二分论坛聚焦“气候变化适应性景观规划设计”,由北京大学深圳研究院绿色基础设施研究所教授级高工栾博主持。南京林业大学风景园林学院汪辉教授探讨了社会-生态系统中“慢变量”与生态安全底线的关联,强调规划师和决策者应尊重自然规律,依据生态智慧进行长远的城镇规划。北京建筑大学环境与能源工程学院王思思副教授分享了中国古代城镇在选址、竖向设计、防洪排涝系统和建筑结构方面应对旱涝灾害的智慧。华南理工大学祝明建副教授就自然保护地的气候适应性进行了评估,研究结果为沿海地区自然保护地规划和建设提供了科学参考。深圳大学况达助理教授探讨了居民在洪水频发环境下积累的地方性知识及其对乡村承洪韧性的影响,强调了将地方性知识纳入洪涝风险管理的价值。中国建筑设计研究院生态景观建设研究院副院长关午军总工程师结合“近自然、巧因借”的规划理念,在高海拔环境中实现了生态环境的系统性建设。北京大学深圳研究院教授级高工栾博认为高密度城市在气候变化背景下需通过基于自然的解决方案(NbS)提升韧性。山水比德设计院副院长孙超则指出,通过情绪价值、生活引领和场景营造来提升产品吸引力,实现房地产行业的可持续提升与发展。

第二分论坛现场

第三分论坛围绕“多学科协同助力城市生态系统服务与健康人居”,由南京林业大学风景园林学院圣倩倩副教授、艺术设计学院熊瑶副教授主持。南京林业大学蒋玲教授分享了林草病虫害监测的智慧生态关键技术创新,介绍了病虫害监测系统及传感器网络的研发与应用。苏州大学金螳螂建筑学院肖湘东教授探讨了自然闲置地的游憩潜力及空间特征,分析了空间特征与游憩行为的关系。西北农林科技大学风景园林艺术学院邱玲教授介绍了风景园林在“美丽中国”建设中的重要作用,强调了生态环境与人类健康的密切联系。中国科学院生态环境研究中心王辰星副研究员以北京山水工程为例,提出了超大城市生态修复空间识别的模型和策略,为城市生态韧性提升提供了科学支持。北京市园林绿化科学研究院教授级高工冯慧介绍了景观生态月季在城市绿化中的应用特点,强调了其低养护性和高抗病性对花园城市建设的重要价值。浙江农林大学风景园林与建筑学院徐文辉教授强调生态系统管理在景观规划中的重要性,提出通过整合生态学方法推动城乡景观的可持续发展与生态修复。中国科学院生态环境研究中心韩宝龙副研究员通过生态产品总值(GEP)核算展示了城市生态系统服务管理从科学研究到实际决策的应用过程。广西大学滕维超教授提出格木叶片颜色变化的机制,探讨了营养元素和生理指标在观赏植物色彩转化中的作用。

第三分论坛现场

第四分论坛主题为“韧性城乡构建:从理论到实践的跨学科对话”,由基准方中建筑设计公司副总经理欧阳爽主持。重庆纬图设计公司高静华总经理提出以景观都市主义和人文景观主义视角改善城市公共空间的体验。四川乐道景观设计公司总经理陈亚东提出通过整合生态、经济、人文资源,实现城乡互动与农旅融合。基准方中王建明副总经理探讨了跨学科融合实现城乡韧性发展的新维度,强调了多学科智慧的协同作用。环球地景设计董事长罗冰梅提出了人文与生态共建的社会发展基础,展示了生态可持续发展的公共空间对于社会的意义。重庆道合园林设计公司李世龙主任分享了基于运营思维的城市公园规划设计,提出了“运营循环逻辑”体系,以确保公园的可持续发展与用户黏性。南京林业大学乡村振兴创意设计研究院院长、艺术设计学院汪瑞霞教授提出,通过设计机制让历史记忆融入日常生活,从而推动文化自觉和认同的形成。

第四分论坛现场

第五分论坛聚焦“区域一体化生态设计与社会创新”,由南京林业大学艺术设计学院副院长杨杰教授、副院长李永昌教授主持。南京大学艺术学院副院长 赵奎英教授提出从关注自然“形式”到“存在”、从“对象”到“家园”、从“观光者”到“栖居者”的生态审美观念。江苏省林业局造林处处长谢友超强调了在绿化过程中应突破实施主体、村民参与和配置模式等方面的难题,以实现更高效的绿色乡村建设。江苏省住房和城乡建设厅村镇建设处副处长曾洁强调通过“特色”“田园”“乡村”三要素构建出城乡交相辉映、协调发展的独特路径。南京艺术学院工业设计学院院长张明教授提出艺科融合教学模式以培养兼具科学观和艺术底蕴的复合型人才。南京工业大学艺术设计学院副院长张健健教授分析了城市绿地适老化设计的行为与空间关系,探讨如何更好地满足老年人户外活动需求。南京林业大学艺术设计学院曹磊教授提出“气候设计”课程,倡导艺术与科学的跨学科融合,以应对气候危机。

第五分论坛现场

第六分论坛以“城市绿色空间与公共健康”为主题,由南京林业大学风景园林学院副院长曹加杰教授主持。华南农业大学林学与风景园林学院陈崇贤副教授指出夜间绿地环境有助于改善老年人心理健康。华中科技大学建筑与城市规划学院刘合林教授探讨了城市绿地空间结构与哮喘病例之间的关联,为城市规划提供了新的健康设计视角。南京农业大学园艺学院魏家星教授提出了多尺度融合下的城市蓝绿空间影响公共健康的路径研究,强调绿地在促进呼吸健康方面的多维度作用。浙江大学农业与生物技术学院园林研究所副所长吴佳雨副教授分析了居民日常活动中绿地暴露对健康的影响,提出了更精确的健康效应评估方法。四川农业大学风景园林学院李凯副教授则介绍了以生态系统服务为基础的绿色空间管理策略,促进城市健康和公共安全。南京林业大学风景园林学院院长助理张金光副教授通过量化不同接触场景下绿地暴露的健康效应,为精准的健康绿地规划提供了指导。

第六分论坛现场

第七分论坛主题为“前沿创新成果与未来展望”,由中南大学建筑与艺术学院副院长李博教授主持。南京林业大学风景园林学院赵兵教授提出利用虚拟现实和生成式人工智能技术来增强蓝绿空间的健康效益。南京大学地理与海洋科学学院孔繁花教授分享了城市屋顶绿化的综合效应评价和相关规划建议。中南大学建筑与艺术学院李博教授结合上海、长沙等城市的案例,研究了慢行社区的建成环境与居民健康的协同关系,提出了提升步行健康环境的策略。北京林业大学国际交流与合作处副处长李倞介绍了“渐进式行动设计”理念,提出通过一系列渐进式设计来提升城市存量空间和环境品质。东南大学建筑学院陈洁萍副教授分析了园林建筑中的分地设计策略,探讨了不同地块类型在园林设计中的创新应用。南京林业大学艺术设计学院生态数字化创新设计课程群虚拟教研室主任谢加封教授提出城市户外广告景观应依据空间特征制定设计策略,通过合理规划和视觉优化,实现与城市环境的和谐共存。

第七分论坛现场

2024中国城市科学研究会景观学与美丽中国建设专委会年会在南京林业大学圆满落幕。此次盛会汇聚了国内外学术权威和行业翘楚,深入聚焦生态保护、城市韧性、绿色设计等前沿课题,不仅为生态文明建设中的景观学科提供了全新视角,更揭示了景观设计在促进生态与人居环境和谐共生中的巨大潜能,标志着美丽中国建设在多学科融合驱动下迈入一个崭新的发展阶段,彰显了跨界协作在可持续发展中的不可替代作用,为未来的生态文明建设绘制了一幅宏伟的蓝图。

年会以“多学科协同助力城乡韧性设计”为主题,推动生态保护理念的实际应用,探索了城乡气候适应、绿色发展和健康人居的创新路径。未来,社会各界将更加深入地参与生态文明建设,深化产学研合作,助力美丽中国战略实施。面对机遇与挑战,各界应拓展景观学科创新,紧跟生态设计前沿,促进科技与艺术设计融合,为人与自然和谐共生的美丽中国建设贡献力量。

(撰稿:鞠斐、曹磊、陈玮、李青青、朱婷 摄影:张大年 审核:祝遵凌、陶文娟)