2025年5月11日,“文化塑魂,艺术赋能”——高校助力江南水乡建设产学研合作对接会暨焦溪古镇文化创意工作坊作品展在常州市天宁区焦溪古镇隆重开幕。

集体合影

本次活动由常州市焦溪古镇保护发展中心、南京林业大学生态文明建设与林业发展研究院、南京林业大学艺术设计学院、南京财经大学艺术设计学院、江苏理工学院艺术设计学院、 国家艺术基金|2025年度艺术人才培养资助项目《艺术乡建与乡村公共艺术创作人才培训》项目组联合主办;常州市焦溪古镇保护发展有限公司、南京林业大学乡村振兴创意设计研究院与创意设计与可持续发展研究中心承办。

出席本次仪式的嘉宾有:常州市焦溪古镇保护发展中心主任李泽升、南京林业大学艺术设计学院党委书记陶文娟、南京财经大学艺术设计学院院长丁蕾、南京林业大学乡村振兴创意设计研究院院长汪瑞霞、常州市焦溪古镇保护发展有限公司总经理曹志,以及高校师生代表与常州市焦溪古镇保护发展中心代表;还有国家艺术基金|2025年度《艺术乡建与乡村公共艺术创作人才培训》项目组来自全国各地的学员代表、以及参加工作坊的研究生代表近百人参加此次开幕式。

活动主视觉

活动现场

会议分为常州市焦溪古镇保护发展中心领导致辞、新书发布会、挂牌(签约)仪式、焦溪古镇文化创意工作坊作品展代表汇报、圆桌对话和高校代表领导讲话六个环节。

致辞环节,李泽升主任指出:文化遗产的保护一直以来都是乡村振兴战略中的重要一环,习近平总书记对文化遗产的保护传承多次做出重要指示。江南水乡古镇正在联合申请世界文化遗产,焦溪古镇作为其中非常独特的村落代表,南地北风的建筑风貌、丰富多样的贸易格局、稀有厚重的姓氏文化、开拓创新的群众智慧,凝结成了独特的焦溪历史文化。我们一直在考虑焦溪往什么方向发展,经过很多次讨论,焦溪就应该是她原本的样子,具有原真性、生活性和创造性。焦溪的目标定位是一个主客共享的社区型古镇。所以我们希望把焦溪打造成一个平台,一个焦溪居民生活的平台、一个焦溪文化展示的平台、一个青年创业的平台,一个创新创造的平台。文化塑魂、艺术赋能。焦溪的想象是无限的,学生与老师的创意也是无限的,希望通过这次活动,让更多的学生老师参与到焦溪的保护与发展中来,不管是写作写生、内容创作、形象提升、业态植入还是社区参与,焦溪欢迎每一位共创者,大家一起延续焦溪活着的古镇状态,一起为这个历史阶段的焦溪注入当代的智慧。

常州市焦溪古镇保护发展中心主任李泽升致辞

新书发布环节,文化塑魂,在江南所有古村镇中,焦溪以其历史悠久、特色鲜明而著称。为让更多的人了解并欣赏到焦溪古镇这片土地的独特魅力,天宁区政府从江南水乡古镇联合申报世界文化遗产的高度,明确了整理焦溪文献的重要性和必要性,由常州市焦溪古镇保护发展中心联合地方高校师生组成研究团队,由汪瑞霞教授领衔,经过反复研究、撰写和创作了这两本恢弘著作:60万字的《典籍中的焦溪——江南水乡焦溪古镇史料集成》,以及12本具有焦溪地域特色的绘本创作《焦溪故事》,并在中国书籍出版社出版,展现了古镇的历史脉络和人文精神。

《典籍中的焦溪——江南水乡焦溪古镇史料集成》、《焦溪故事》新书发布

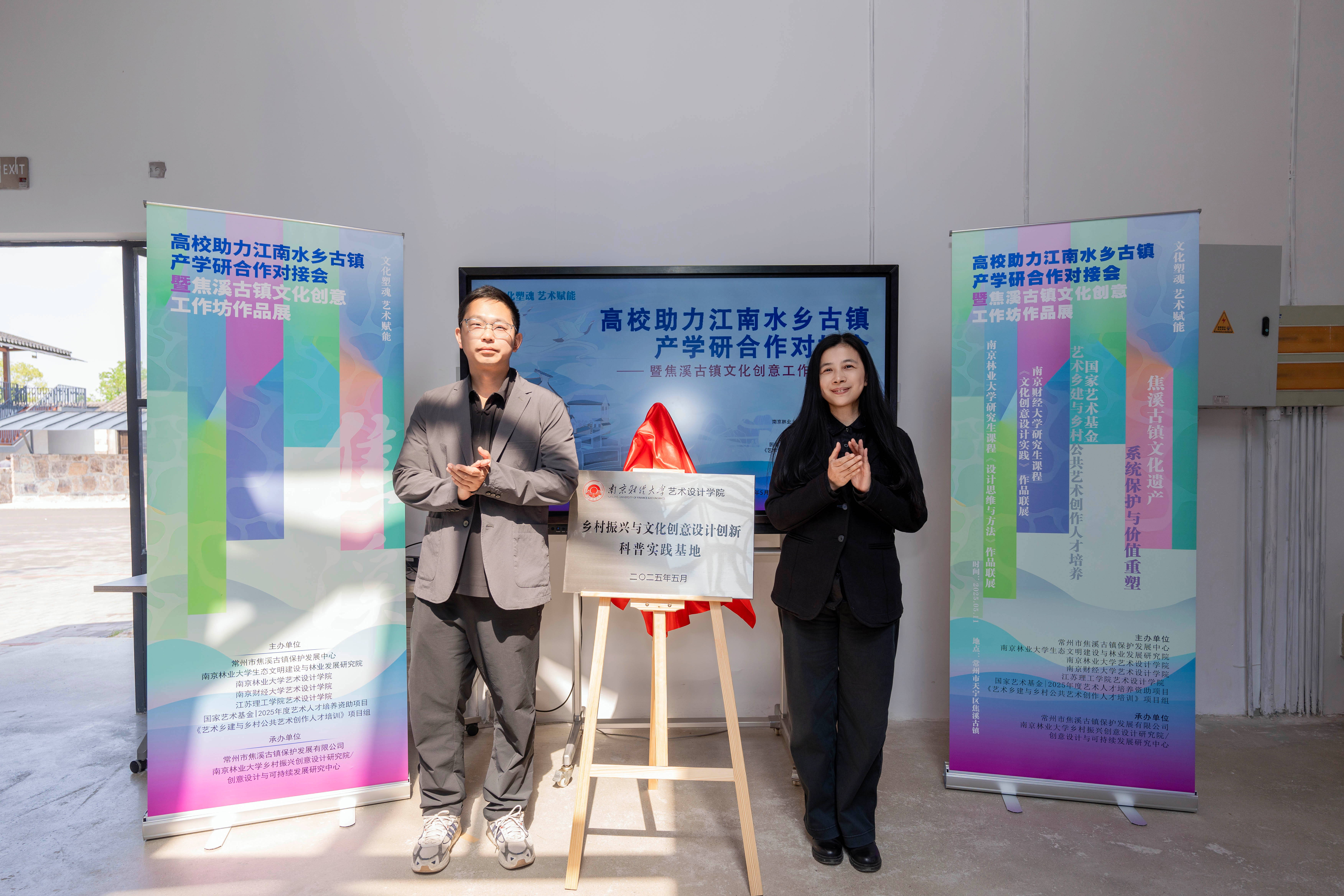

挂牌(签约)仪式环节,陶文娟书记、李泽升主任共同为“南京林业大学大学生就业创业、大学生社会实践实训基地”;丁蕾院长、李泽升主任共同为“南京财经大学乡村振兴与文化创意设计创新科普实践基地”揭牌;汪瑞霞院长、李泽升主任共同为“江苏省重点培育智库——南京林业大学生态文明建设与林业发展研究院调研实践基地(常州焦溪古镇)”揭牌。

陶文娟书记、李泽升主任共同为“南京林业大学大学生就业创业、大学生社会实践实训基地”揭牌

丁蕾院长、李泽升主任共同为“南京财经大学乡村振兴与文化创意设计创新科普实践基地”揭牌

汪瑞霞院长、李泽升主任共同为“江苏省重点培育智库——南京林业大学生态文明建设与林业发展研究院调研实践基地(常州焦溪古镇)”揭牌

揭牌仪式后,陶文娟书记与李泽升主任签署党建共建协议,南京林业大学艺术设计学院视觉传达设计系党支部书记耿钧与常州市焦溪古镇保护发展有限公司曹志总经理签署党建共建协议。

陶文娟书记与李泽升主任签署党建共建协议

南京林业大学艺术设计学院视觉传达设计系党支部书记耿钧与常州市焦溪古镇保护发展有限公司曹志总经理签署党建共建协议

随后,丁蕾院长与李泽升主任、曹志总经理共同签署南京财经大学艺术设计学院与焦溪古镇镇产教融合合作协议;汪瑞霞院长与李泽升主任、曹志总经理共同签署南京林业大学乡村振兴创意设计研究院与焦溪古镇镇产教融合合作协议。

丁蕾院长与李泽升主任、曹志总经理共同签署南京财经大学艺术设计学院与焦溪古镇镇产教融合合作协议

汪瑞霞院长与李泽升主任、曹志总经理共同签署南京林业大学乡村振兴创意设计研究院与焦溪古镇镇产教融合合作协议

高校助力江南水乡古镇产学研合作对接会旨在整合高校资源,搭建一个跨学科、跨领域的产教融合协同创新平台。一方面为高校创新人才培养路径提供实践载体。师生能够真切参与到古镇保护与发展的实际工作中,运用所学知识解决实际问题,培养其跨学科协作的综合能力。同时,高校师生的参与也必将为古镇注入新鲜思想和创意,助力这座历史文化名镇焕发勃勃生机。另一方面,这种产学研合作模式也将极大地推动古镇保护与发展事业的进程。通过整合高校在文化传承、产业转型、规划设计等领域的专业优势,与地方政府、村民、企业、社会组织深度合作,形成协同创新合力,必将为古镇发展注入强大动力,使其真正成为具有可持续发展动能的文化名镇。

焦溪古镇文化创意工作坊作品展如期而至,展出了南林研究生课程《设计思维与方法》和南财研究生课程《文化创意设计》38名研究生的45幅作品。参加本次工作坊的成员来自环境艺术设计、城市景观设计、室内设计、视觉传达与媒体设计、公共艺术设计五个不同专业方向。开学初,南林汪瑞霞教授与南财席飞副教授多次商议,两校联合开展教学研讨,提前策划教学形式,带领师生走出校园,深入古镇开展设计调查,结合焦溪古镇提出的五个研究课题分组研究,将高校与地方协同育人落到实处。在两周时间内,各小组深入分析问题、深度挖掘江南水乡古镇文化资源、激发了创新思维。从归纳设计概念、形成学术思维、对设计方法和工具的应用,到设计实施方案的反复推敲,研究生们协同创新和解决问题的综合能力得到了较大提升。

参观作品展览现场

与会者饶有兴致地观看了融合了传统与创新的参展作品,它们有的巧妙利用焦溪黄石半墙和泉门锁巷的建筑特色元素,有的挖掘提炼了焦溪的地域文化、传统民俗,手工艺品等,赋予其全新的视觉语言和文化内涵。无论是创意产品设计、空间环境营造、还是数字互动体验,无一不体现了青年设计师对古镇文化的深厚理解和出色创造力,这些作品不仅唤起观者对水乡焦溪山水的向往,更为古镇的可持续发展提供了富有想象力的创意方案。

汇报环节,从中挑选了三组团队现场汇报:

首先是南京林业大学设计团队,成员有刘雅汝、王屿安、吉远等,指导教师:汪瑞霞。主题是:《“烟火焦溪”社区共创计划》,提出社区共创视角下的市井文化数字化活化与古镇空间叙事设计。从空间层面:传统空间被商业改造同质化、社群层面:居民文化参与感缺失、内容层面:文化记忆碎片化等现实问题,引入触媒理论作为空间更新的核心方法论,展现焦溪作为江南水乡商贾文化,以及纯朴自然、烟火气息浓郁古镇生活场景的活态样本。“古镇触媒”是城市触媒理论在历史文化空间中的在地化转译。强调以小尺度、低干预、高激活的方式,在古镇中布局入口导览、社区叙事、手作体验、互动展览、庭院社交等多维触媒节点,通过数字媒介激活焦溪草编等传统技艺,解读其中蕴含的丰富文化隐喻,激发居民参与意识,重建烟火气场城,推动古镇更新与社区共创。

“烟火焦溪”社区共创计划团队汇报

第二组为南京财经大学设计团队,成员有周雨桐、徐晓鲁、陆鑫宇、朱彩艳、朱嘉洋,指导教师:席飞,主题是《社科普及助力焦溪古镇申遗——以当代视觉语言讲述地方历史文化》。团队成员系统梳理了焦溪古镇自建镇以来的发展脉络,重点剖析其作为江南耕读文化活态样本的独特价值,将古镇文化精髓凝练为“耕读文化、活化思维”两大核心维度。针对问题提出以“焦溪书院”和“食遇焦溪”为主题,使古镇历史和传统技艺转化为可感知的视觉叙事,利用AR交互设计见证古镇建筑的虚拟复原并与其互动,这种“科技赋能文化”的设计实践,不仅提升了社科普及的趣味性,更构建起了传统空间与现代生活对话的桥梁和文化传播的多元媒介。

“社科普及助力焦溪古镇申遗”团队汇报

第三组是南京林业大学设计团队,成员有张纯、徐艺、宋春雨、袁辉、沈浩然,指导教师:汪瑞霞。主题是《焦溪食社》——一个关于焦溪古镇「饮食空间」的品牌策划。“食社”二字,取自唐宋乡野间供旅人歇脚的茶寮旧称,暗合刘半农“教我如何不想她”的缱绻,这里不仅是果腹之所,更是一处可看、可品、可想、可游的诗意栖居。结合场景化体验当地生活方式,提炼黄石半墙、义桥、花窗、圈门、三元桥、蒲草等地方遗存符号。整体设计风格定位:时空折叠叙事,将良渚文化、八十年代生活、当代体验设计三重时空叠加,以四季主题事件融入焦溪的文化习俗,设计不同的体验区域。结合当地居民家宴,创新体验者与白切羊肉、扣肉、团子、米酒、姚家百叶、油酥饼、脚踏糕等美食手工艺的五感设计媒介,增强互动性,通过食物绑定姓氏宗族记忆,创造情感连接。该方案以江南烟火为魂,勾勒出一幅舌尖上的《江南焦溪食社图》,为焦溪古镇优秀传统文化的保护与活化提供了新的探索路径。

“焦溪食社”团队汇报

本次校地合作工作坊作品展集中展现了来自不同专业背景的研究生们对焦溪古镇的深入思考与创意探索,展示了高校艺术力量赋能乡村建设的新语言、新力量;体现了新时代研究生运用设计思维和方法,将传统与现代、自然与人文有机融合的能力,也增强了他们对江南水乡古镇联合申遗的认知,增强了青年学者们为乡村振兴国家战略贡献青春的信心和动力,更加坚定了高校师生们服务社会的信念,收到了较好的教学效果。

圆桌对话环节,由汪瑞霞教授主持。本次圆桌对话以“文化遗产保护与古镇价值重构”为主题,围绕世界遗产中历史古镇的特质是什么?什么是江南水乡古镇?江南水乡古镇具有什么独特价值?江南水乡古镇如何重构这些价值?等问题,展开对话。参加对话的有常年从事规划、设计、文化研究和艺术乡建等多领域的村民、高校老师和机构设计师。

与会人员参与展览汇报环节

与会人员参与展览汇报环节

来自江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司陈千哲工程师表示:从江南水乡联合申报世界遗产的视角 分析了焦溪古镇与普通乡村不同的地方。针对古镇陷入“封存保护则失去活力,盲目开发则沦为商业复制品”的两难,他提出三个方面的感想:文化筑基,以“片区-局部、整体-个体、物质-非物质”为框架,深挖历史文脉,构建多维文化网络;技术赋能,以宅基地为单元,整合建筑、景观、人文数据,精细保护与数据驱动;社区活化,留住原住民,引导其成为文化传承主体,例如口述史记录、传统节庆活化等方式,激活内生动力。

江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司陈千哲工程师发言

焦溪村民、焦溪故事馆的主理人范燕华介绍,焦溪的历史可以追溯到传说中4000多年前虞舜禅位后到高山安营扎寨,古镇老街老桥保存完好。2014年2月19日,焦溪村成功入选第六批中国历史文化名村,具有五大特色,它是常州乃至江南地区“依山傍水格局完整的府外重镇、形制完整保留至今的传统街巷、黄石半墙南地北风的特色建筑、商贾遗风江南特色的传统市镇和崇德尚学华夏圣贤的人文盛地”。范燕华深耕古镇文化保护与社区活化多年,带领本地村民挖掘本土历史人文,编撰了《口述焦溪》《龙溪拾萃》诗集等,践行居民参与社区治理模式,持续拓宽焦溪文化传播路径,推动古镇焕发活力,成为焦溪社区营造的实践者和推动者。

焦溪故事馆主理人范燕华发言

南京林业大学艺术设计学院视觉传达支部副主任周瑞刚博士围绕视觉动线的重要性,对本次作品展开点评,强调关注游客与村民的互动关系提升空间活力的经验,结合自己在推动南林视觉传达设计系连续三年开展的国际工作坊展开对话。他肯定了本次校地合作的价值与意义,提出了要关注乡民所见所感与村民内驱力的核心作用,以三个典型案例论证村民内驱力是文化遗产保护的核心,村民主体性对文化活态延续具有支撑作用,村民的地域认同感是文化传承的内在动力。作为设计师,要在参与乡村建设的过程中要激发当地以及当地居民的内驱力、自发力、自豪感,提升乡民共建的主体,尊重老街的特征与个性,更好的服务当地居民。

南京林业大学艺术设计学院视觉传达支部副主任周瑞刚博士发言

南京财经大学艺术设计学院第二党支部副书记席飞副教授回忆了自己第一次带同学们来焦溪古镇的情景,古镇保护中心副主任汪春义从古镇的文化脉络,历史沿革,空间形态,街巷肌理,建筑特色等做了详细的介绍,当时就觉得受益匪浅,相较于整个江南水乡的异同特质,焦溪古镇是非常值得深入研究的。

南京财经大学艺术设计学院第二党支部副书记席飞副教授发言

在参与联合工作坊的过程中,我们发现对于古镇文化的理解是片面的、局限的,对于古镇历史文脉的梳理涉及很多文言文,更加难以理解,如何以当代视觉语言讲述地方历史文化,用图像方式激活“看得懂”的乡土文化叙事,这既是一种历史梳理,也是一种文化传播,这本是南京财经大学艺术设计学院乡村振兴与文化创意设计创新科普基地的使命,也呼应了本次圆桌对话文化遗产保护与古镇价值重构主题。江南水乡古镇是水网密集地区建筑空间布局与亲水互动的典范,环境宜居乃至经济与文化繁荣,是传统人类居住地、土地使用开发的杰出范例,代表人类与环境的相互作用的理想。本次活动创设了一个多维人群介入古镇保护最自然的方式,村民、乡贤、回乡创业者、村镇保护发展中心,申遗指挥部、高校师生、乃至媒体,社会组织等自然而然的集中在了一起。期望以此为起点,通过高校助力乡村建设产学研合作的平台,人人都参与文化遗产保护与古镇价值重构,让大多数城乡居民整体全面的了解江南水乡城镇文化。

广东第二师范学院美术学院教师郭谦 博士提出了三组概念:一要重视古镇中的“无名设计”与“民间设计”,以鸳鸯火锅、小时候穿过的开裆裤为例讲述民间智慧不容小觑,老百姓在日常生活中是最具创造力的,从具体的生活经验出发,直接解决问题。一要重视吃设计,中国人讲,民以食为天。食物,兴许是这世上唯一能如此完整地传承着世代记忆的载体。它超越时间和空间,兼具视觉、触觉、嗅觉、味觉甚至感觉等多重感知特性,因丰富的形态质感积淀着记忆的厚度,也因多样的烹煮方式和味道口感传递着记忆的温度。吃是艺术,也是我们认识世界的一个通道。玛瑞吉在埃因霍温设计学院创建了食物设计系,但系的名字并不叫“食物设计”,而是叫:人与食物,她的研究和创作并不只是关注食物本身,还把更多的思考投入到“吃”这个行为上。如果我们在古镇开发关于吃行为仪式感的设计,透过食材和味觉,传递焦溪故事,那么我们便学会了尊重食物。三将焦溪古镇作为一座生态博物馆,一种无围墙的,将整座古镇的日常生活视为一座活着的生态博物馆。生态博物馆是20世纪70年代博物馆界出现的一个新现象,它由法国博物馆学家里维埃和戴瓦兰所提出,一直受到国际文化遗产和博物馆领域关注,迅速向世界各地蔓延。我们设想,如果将焦溪古镇的历史、记忆、文化散落在水巷的不同地段、不同角落,那该是多么奇妙的体验,焦溪将会走一条属于自己的独特性、差异化路径。

广东第二师范学院美术学院教师郭谦博士发言

村民汤臻溢是一名90后返乡创业青年中共党员代表,2022年放弃城市工作回到焦溪古镇,创办古镇首家茶饮空间“小满茶铺”,打造“围炉煮茶+咖啡文化”融合业态。他认为,文化生态保留完整的焦溪确实需要各种角度的维护与建设,也非常需要更多年轻力量参与到焦溪古镇江南水乡保护和联合申遗的事业中。自己通过在焦溪创设小满茶铺,用最小可行性的产品:用茶摊测试市场,走出了一条从茶摊到复合茶咖再到小镇会客厅的发展路线,这是老人记忆的存储地,也是作为青年人的共享工位和创意发生场 ,还是茶馆文化遗产地教育体验店,通过老中青的融合,重建人与人之间的连接,重塑一个可持续活力的古镇生态。他不仅成为古镇的创业先锋,也是家乡的宣传者和社区志愿者,通过抖音、小红书等网络平台积极推广焦溪古镇,组织参与社区活动,推动焦溪青年共创行动,帮助地方村民创业创收,用一壶茶、一杯咖啡,展现了青年人才返乡创业的无限可能。

90后返乡创业青年代表汤臻溢发言

最后陶文娟书记作为高校代表讲话,焦溪古镇作为江南水乡文化的典型代表,其历史底蕴、建筑风貌和民俗传统构成了独特的文化基因。本次活动由具有家国情怀的南京林业大学博士生导师、二级教授汪瑞霞老师发起,协同多家单位联合举办,通过艺术表达,让焦溪的文化内涵得以更鲜活地展现;通过艺术参与,社区村民与专家形成合力;通过艺术创新,传统与现代实现对话;通过艺术赋能,焦溪古镇保护更加系统,文化遗产的可持续发展与现代转化路径更加多元。这一过程不仅能够提升焦溪在江南水乡申遗中的竞争力,更能为全球文化遗产保护提供“中国方案”。

南京林业大学艺术设计学院党委书记陶文娟讲话

此次“文化塑魂,艺术赋能——高校助力江南水乡建设产学研合作对接会暨焦溪古镇文化创意工作坊作品展”,紧密结合江苏实际,充分发挥高校在乡村建设中的智力支持与科技创新支撑作用,让中华传统智慧在新时代焕发光彩。从焦溪到江南,从中国到世界,当高校的艺术创意遇见古镇的厚重,激荡出的不仅是产业火花,更是一种文明延续的可能可能。我们期待通过校地产教深度融合,让传统与现代对话,让学术与乡土共鸣,共同探索出一条“保护中发展、传承中创新”的江南水乡振兴之路。

展览结束现场合影

(撰稿:杨兴业 摄影:孙小成 主视觉设计:朱庆昊、高盈欣 审核:陶文娟)